Der Soziologieprofessor Christian Schmid wird dieses Jahr emeritiert. Im Interview mit Andres Herzog blickt er zurück auf seine Zeit am ETH Studio Basel, das mit dem Buch «Die Schweiz: ein städtebauliches Porträt» für Diskussionen gesorgt hat und dessen Publikationen ab Mai als Open Access online frei zugänglich sind.

Die Soziologie gibt es am Departement Architektur erst seit den 1960er-Jahren. Warum ist die Disziplin wichtig für die Architektur?

Ich kann mir eine Architekturschule ohne Soziologie schwer vorstellen. Selbstverständlich braucht es Konstruktion und Haustechnik. Aber wir bauen nicht nur für die Galerie und für Hochglanzmagazine, wir bauen für die Praxis. Und das heisst zuallererst für die Menschen, die diese Bauten benutzen und bewohnen. Bauen findet immer in einem sozialen, politischen und ökonomischen Kontext statt. Es gibt kaum eine Profession, die mit so unterschiedlichen sozialen Gruppen zusammenarbeitet: von der Bauherrschaft über die Planungsbeamtin bis zum Handwerker. Architektinnen und Architekten sind Generalisten. Aber es braucht auch spezialisiertes Wissen aus verschiedenen anderen Disziplinen, wie der Soziologie und der Geografie.

Spielen soziologische Aspekte heute eine wichtigere Rolle in der Planung als früher?

Auf jeden Fall. Das merkt man schon bei den Architekturwettbewerben, die immer öfter eine Sozialraumanalyse verlangen. Früher war das Bauen normierter, man hat sich an die Zonenpläne gehalten. Heute baut man in vielen unterschiedlichen Situationen. Die Planung ist komplexer geworden, es gibt viel mehr Ausnahmen, die zum Beispiel mit Gestaltungsplänen bearbeitet werden. Und hier wird die Soziologie unverzichtbar.

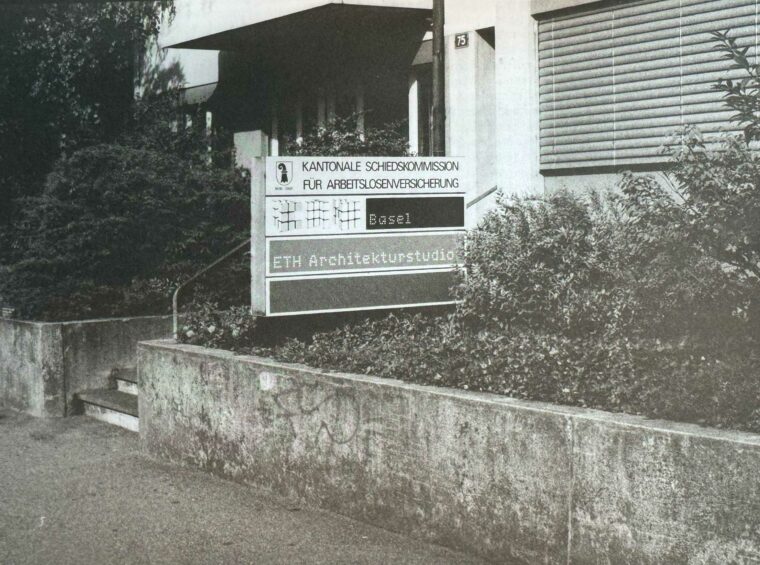

Sie sind Mitgründer des ETH Studio Basel, dessen Stadtforschung bekannt geworden ist. Wie kam es dazu?

Die Gründung des ETH Studio Basel war eine Sternstunde für die Architektur und die Stadtforschung. Dort kamen starke Energien zusammen. Am Anfang gab es nur den Namen. Für die vier Architekten Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili und Pierre de Meuron war einzig klar: Sie wollten keine Architektur unterrichten, sie wollten Stadtforschung betreiben. Und sie wollten nicht auf den Hönggerberg gehen. Also haben sie auf Einladung des ETH-Präsidenten das ETH Studio Basel gegründet. Bevor sie gestartet sind, haben sie einen Geographen gesucht – so kam ich ins Studio Basel.

Wie haben Sie mit Ihren Untersuchungen angefangen?

Vor dem Start des ersten Semesters hatten wir keinen Plan, keine Theorie, keine Methodik. Wir hatten nur eine Frage: Was ist die urbane Schweiz? Zu Beginn sind wir von unseren eigenen persönlichen Erfahrungen ausgegangen und haben uns überlegt, wie wir selbst den Raum benutzen. Wir haben den Studierenden einen Dart-Pfeil in die Hand gedrückt und sie aufgefordert, ihn auf eine Karte der Schweiz zu werfen – und da, wo der Pfeil gelandet ist, haben sie dann mit ihren Untersuchungen begonnen. Sie haben Interviews geführt, Fotos gemacht, Karten gezeichnet, diskutiert. Wir haben das allmählich systematisiert, gezielt bestimmte Orte ausgewählt und sukzessive ein Verfahren entwickelt, mit dem wir die Schweiz flächendeckend analysieren konnten.

Aufnahmen der Publikation «Die Schweiz. Ein städtebauliches Portrait» von 2006

2005 erschien die Publikation «Die Schweiz. Ein städtebauliches Porträt». Ihre Forschung hat viele Diskussionen ausgelöst. Was hat sie langfristig bewirkt?

Die Publikation hat vor allem unsere Vorstellung der Schweiz verändert. Wir haben zunächst die politischen Grenzen weggelassen, denn sie bringen Vorurteile über den Raum mit sich. Wir haben auch die bestehenden Raumplanungskonzepte bewusst ausgeblendet, um nicht in den alten Bahnen gefangen zu bleiben. Und wir haben radikal aufgeräumt mit den Vorstellungen einer ländlichen Idylle und ein anderes, urbanes Bild der Schweiz vermittelt. Eines Tages kam sogar der Leiter des Bundesamts für Raumentwicklung mit seinen Chefbeamten nach Basel und wir haben einen Tag lang diskutiert. So hat unsere Analyse später Eingang gefunden in das Raumkonzept Schweiz. Zudem erschien ein ganzes Heft des Tagesanzeiger-Magazins zum Thema. Das hat stark zur Verbreitung unseres neuen Bildes der Schweiz beigetragen.

Die Analyse hat den Begriff der «alpinen Brache» eingeführt, was in den Bergregionen auf heftige Kritik gestossen ist. Wie haben Sie das miterlebt damals?

Nach der Publikation unseres Portraits habe ich praktisch ein Jahr lang jede Woche einen Vortrag zu unserem Portrait gehalten – quer durch die Schweiz. Da konnte ich gewissermassen den Puls fühlen. Es gab sehr viele spannende Diskussionen. Der Begriff «alpine Brache» war allerdings eine Provokation. Manche Menschen aus den Bergregionen waren noch lange wütend wegen dieser Bezeichnung, die wir eigentlich durchaus in einem positiven, aktiven Sinne verstanden haben – als Aufforderung zu einer Reflexion. Es kam dann allerdings eher zu einer Verhärtung der Fronten. Das hatte auch mit der politischen Grosswetterlage zu tun. Der «ländliche Raum» wurde damals von der SVP rechtskonservativ besetzt, und der Gegensatz von Stadt und Land politisch neu gedeutet. Dabei haben wir mit unserer Analyse gezeigt, dass dieser Gegensatz lebensweltlich in dieser Form nicht existiert. Die Schweiz ist vielfältiger, kleinräumiger und viel komplexer als die simple Vorstellung eines «Stadt-Land-Grabens». Das «Land» existiert vor allem als «idée fixe» in den Köpfen der Menschen. Die reale Welt sieht anders aus.

Was meinen Sie damit konkret?

Wir haben zum Beispiel das Wallis verglichen mit Los Angeles. Geografisch sind das zweifellos unterschiedliche Orte. Aber die Leute bewegen sich ziemlich ähnlich im Raum, sie sind hochmobil und meistens im Auto unterwegs. Wir haben zudem darauf hingewiesen, dass die «alpinen Brachen» in hohem Masse subventioniert sind. Der Begriff deutet an, dass diese Gebiete auf eine Veränderung warten. Die Schweiz leistet sich im Unterschied zu anderen Ländern den Erhalt dieser Orte. Aber wir sollten doch darüber nachdenken, wie wir mit diesen Gebieten umgehen wollen – und ausloten, ob es alternative Entwicklungspfade gibt. Das war schwierig zu vermitteln.

Die Publikation ist fast 20 Jahre her. Würde sie heute noch so stark provozieren? Oder ist die urbanisierte Schweiz breit verankert in den Köpfen?

Im kollektiven Bewusstsein ist heute klar, dass es die Heidi-Schweiz nicht mehr gibt – obwohl sie nach wie vor trotzig zelebriert wird. Durch die starke politische Polarisierung hat das Ländliche auch das Idyllische verloren. Wir wissen, dass Landwirtschaft heute nichts mehr mit malerischen Bauernhöfen zu tun hat, sondern mit Mechanisierung, Industrialisierung und knallharter Interessenpolitik. Das war schon immer so. Aber das war noch nie so offensichtlich, so unverschleiert. Die Mythen des Ländlichen prallen auf die Realitäten von Umweltverschmutzung, Klimawandel und dem dramatischen Verlust an Biodiversität. Die Frage ist nicht mehr, ob wir urban oder rural leben. Sondern welche Form von Urbanität wir haben möchten.

Nun erscheinen die Publikationen des Studio Basels als Open Access. Was erhoffen Sie sich von dieser Zugänglichkeit?

Die Publikationen haben einen wichtigen Stellenwert in Architektur und Stadtforschung. Das sind Pionierwerke. Doch manche Bücher, so auch das städtebauliche Porträt der Schweiz, sind vergriffen. Dank Open Access sind sie wieder verfügbar. Heute sollten Publikationen zudem global zugänglich sein, und nicht nur in einigen westlichen Bibliotheken.

2018 hat das Studio Basel seine Tore geschlossen. Wo geht diese Form der Stadtforschung am Departement heute weiter?

Wir haben diese Forschung unter anderem am ETH Future Cities Laboratory (FCL) in Singapur und jetzt auch in Zürich weiterentwickelt. Die Professorin Milica Topalović und ich haben in diesem Zusammenhang mehrere grosse Forschungsprojekte durchgeführt. Der Geograf Neil Brenner von der Harvard Graduate School of Design und ich haben zusammen das Konzept der planetaren Urbanisierung geprägt. Den Begriff kann man erneut als Provokation sehen und er hat kontroverse Reaktionen ausgelöst. Er hat aber einen anderen Blick auf die Urbanisierung der Welt ermöglicht.

Was muss man darunter verstehen?

Seit den Achtzigerjahren hat sich die Urbanisierung auf eine umfassende und zugleich unfassbare Art weiterentwickelt. Wir benötigen heute ein neues Vokabular, um diese Prozesse erfassen zu können. Sie können sehr unterschiedliche Formen annehmen, und Gebiete wie Amazonien, die Nordsee oder auch Arkadien auf dem Peloponnes grundlegend transformieren. Diese Urbanisierungsprozesse haben wir in einem weltweiten Massstab untersucht. Wir unterscheiden nicht mehr zwischen Stadt und Land, sondern zwischen ausgedehnter und konzentrierter Urbanisierung.

Das bedeutet dies am Ende für die Architektur?

Architektur und Städtebau müssen sich mit diesen Prozessen befassen, und sich nicht nur um die privilegierten urbanen Zentren kümmern, sondern auch um die Agglomerationen und die Peripherien, die so lange unbeachtet geblieben sind. Auch dort braucht es gute Architektur. Das haben mittlerweile auch manche Gemeinden gemerkt, die immer öfter Architekturwettbewerbe ausloben. Dieser Wandel ist in vollem Gange, nicht nur in der Schweiz. Wir müssen auch die landwirtschaftlichen Gebiete ernst nehmen, die wir nicht dem Agrarbusiness überlassen dürfen. Hier müssen wir mit architektonischen und städtebaulichen Vorschlägen eingreifen.

Das Original dieses Artikels erschien in den D-ARCH-News am 29.04.2024.